40 лет назад, 30 июня 1985 года, правящим архиереем Новосибирской епархии митрополитом Гедеоном (Докукиным) протоиерей Михаил Погиблов был рукоположен в сан дьякона в кафедральном Вознесенском соборе Новосибирска.

Это старинная традиция – посещать больных и немощных на Светлой седмице. В том числе и в военных госпиталях. Помнится, в газете печатали мы пасхальные открытки времён I Мировой войны. И там много было изображений раненых солдат, за которыми ухаживают санитарки, произнося: «Христос воскресе!» Обязательно к раненым в Светлые дни приходит и священник. Вот и задался я целью встретиться с таким батюшкой, который будет наших воинов поздравлять с праздником. В Санкт-Петербурге в Окружном военном госпитале есть церковь Святого князя Владимира, и в ней служит протоиерей Михаил Погиблов. И лицо на фотографии знакомое… Пишут, что прежде он служил в храме Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Точно! Я же одно время рядом жил и ходил туда на службы.

Сразу вспомнилась Пасха 2016 года. Огромный Воскресенский храм, девять штатных священников – и каждый выходит на амвон с праздничным возгласом. И сколько было радости каждый раз отвечать громогласно: «Воистину воскресе!» Отца Михаила запомнил – он читал с амвона послание митрополита. Седой, в очках, интеллигент с мягким голосом – и не подумаешь, что он военный священник. А вот что про него пишут: «Заведующий сектором Пограничного управления Отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии». А также: «Помощник командира бригады строящихся кораблей и подлодок по работе с верующими военнослужащими». Звоню, договариваемся о встрече. И так получилось, что говорили мы с ним не только о военном госпитале, о помощи раненым, но и о священнической стезе. И рассказ его оставил светлое, пасхальное впечатление.

Девятый священник

Встретились мы не во Владимирской церкви – она оказалась на ремонте, а в небольшом приписном храме Святого страстотерпца царя Николая, что стоит рядом с госпиталем. Дарю батюшке нашу газету. Он, глянув на первую полосу, замечает:

– О, портрет Пирогова!

– Сразу его узнали?

– Так это мой любимый русский врач, известный в мире основоположник полевой хирургии. Здесь про него статья? Почитаю. Он, кстати, был верным монархистом, что не очень-то приветствовалось в тогдашней интеллигентской среде…

– Храм у вас необычный. Как правило, освящают в честь Царственных страстотерпцев, а тут отдельно царю Николаю II.

– Это мне в наследство досталось. До революции этот госпиталь назывался Николаевским – в честь царя Николая I, который его основал. И в этом небольшом здании, что рядом с анатомическим корпусом, находилась часовня – в ней отпевали умерших больных. При советской власти её использовали под склад. А когда в госпитале стал служить отец Игорь Лобанов, он в этом здании сделал церковь, и первая служба в ней состоялась на Рождество 2003 года. Отец Игорь был духовным чадом старца Николая Гурьянова, который очень почитал царя Николая II, – вот по его благословению храм так и освятили. И в этом есть смысл. Конечно, правильно почитать всю Царскую Семью, поскольку они все вместе пострадали. Но мы предали кого? Конкретно царя, помазанника Божьего. Вот о нём должны быть сугубые молитвы.

– А вы давно здесь служите?

– Отец Игорь умер в прошлом году перед Рождеством, 78 лет ему было. Меня вызвал секретарь епархии: «Вы же военный священник, а там военный госпиталь. Пойдёте туда служить?» Я согласился.

– До этого, помню, вы в Воскресенском храме служили.

– Да, девятым священником. Хорошая там школа была – и в плане смирения, и духовного опыта. Я ведь 36 лет был настоятелем, благочинным, сам храмы строил, руководил епархиальным отделом и так далее. А тут в 2012 году переехал с Алтая в Петербург и… стал рядовым священником, да ещё в храме с многочисленным клиром. И дело не в маленькой зарплате в 15-16 тысяч рублей, а что служить получалось далеко не каждый день. Но теперь понимаю, что так Господь готовил меня к нынешнему служению.

– Вы что имеете в виду?

– Опыт исповедания, я ведь в Воскресенском соборе постоянно исповеди принимал. До этого у меня было много административной работы, находился в постоянном контакте с архиереем – а тут вдруг я просто священнослужитель! Владыка далеко, знать меня не знает, не нужно бегать решать различные вопросы, перед кем-то выступать – вот алтарь, служи Богу; вот люди Божьи, будь их духовником. Вдруг обнаружил, что духовник-то я никакой. Прежде этим больше батюшки занимались, для которых я был настоятелем, а тут поток людей, каждый со своими бедами, грехами. И вот одиннадцать лет в Воскресенском храме я восполнял в себе этот опыт – чтобы сейчас исповедовать, да и просто по душам говорить с нашими ранеными бойцами.

– С ними тяжело? Послевоенный синдром?

– Слово «после» тут не годится. Они ещё там – на войне. Наш окружной госпиталь имеет высочайший медицинский уровень, и к нам везут самых тяжёлых прямо с фронта. Здесь их приводят в порядок и отправляют долечиваться в уже обычные госпитали. И к нам, как сами понимаете, привозят в состоянии шока.

Представьте, только что его ранило, рядом товарища убило, сам стрелял – и вот он в палате. Без руки, без ноги. Молодой парень, у которого всё впереди, – и вдруг оборвалось. А тут ещё новость, что любимая девушка от него отказалась. Когда он деньги большие получал и подарки ей посылал, было одно отношение, а стал калекой – уже другое. И вот как его поддержать? Как найти в себе душевные силы, жизненную волю, которые бы ему передались? Кстати сказать, супруга моя, матушка Елена, по специальности клинический психолог, очень мне помогает с ранеными. Но одной психологии тут мало, нужен опыт духовничества.

– То есть вы этого опыта набрались, смирившись с тем, что стали девятым священником?

– Смирение, да, понадобилось. Но мне повезло, что настоятель в Воскресенском храме – архимандрит Сергий (Стуров), которого с детства знаю. Представьте, конец 60-х годов, Новосибирск, в кресле сидит архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел (Голышев) – строгий и аскетический такой. Если посмотрите на его фотографии, то у него всегда щёки впалые, большой постник.

И вот мы, детишки, входим, славим Христа: «Рождество Твое, Христе Боже наш…» Затем появляется юный иподиакон, вразвалочку, с такой гусиной походкой – вредные девчонки за это дразнили его: «Га-га-га», – заносит подарки. Владыка торжественно их вручает нам. Так вот этим иподиаконом и был нынешний архимандрит Сергий. Господь сподобил его быть рядом с архиереем – он ведь сам астраханский, а в Новосибирск тогда вместе с владыкой Павлом из Астрахани приехал.

– Получается, и у вас это первый владыка?

– Да, ещё до владыки Гедеона. Великий был человек. Вот немного расскажу.

Новосибирские владыки

– Родился он, когда началась Первая мировая война. В 18-м году его, маленького, родители увезли во Францию, затем в Бельгию. Фактически Россию он не помнил. В 20 лет став иеромонахом, служил в Антверпене. Во время войны принял участие во французском Сопротивлении. Когда в 1946 году умер митрополит Евлогий, решил вернуться на родину предков, благо Сталин свободно принимал тех иностранцев, кто боролся с фашизмом.

И вот представьте: человек, выросший совсем в другой среде, хорошо устроенный в жизни, едет в Россию, которую фактически никогда не видел. Но Россия – внутри него, она впитана вместе с русским православием. Едет он прямиком в Троице-Сергиеву Лавру. Там его принимают в число братии, дают послушание проповедника, казначея и назначают переводчиком с французского при Отделе внешних церковных сношений. Священников не хватало, и в 1952 году он становится настоятелем храма во Пскове, а затем сам начинает учить семинаристов, преподавать в Ленинградской духовной семинарии и академии. В 1957 году его возвели во епископа Пермского и Соликамского. В Перми в аэропорту его встречал епархиальный секретарь, он спросил: «Владыка, где же ваши вещи?» Святитель показал на портфель в своей руке: «Я монах, все мои вещи в этом портфеле».

В следующем году на 9 мая, вопреки запрету уполномоченного, владыка Павел провёл торжества в память святителя Стефана Пермского – с огромным стечением народа на службе, с крестным ходом. При нём, что удивительно, на Пермской земле не сняли с регистрации ни одного прихода – все он отстоял. В Москву шли потоком доносы на него, и в 1960 году владыку пришлось перевести на кафедру в Астрахань, а через четыре года уже в Новосибирск.

– Вам тогда сколько лет было? – спрашиваю рассказчика.

– Родился я в Новосибирске в 1961-м, так что рос уже при владыке Павле, который прослужил у нас вплоть до 1972 года. За год до этого владыку пытались отравить, чтобы он не смог поехать на Поместный Собор Русской Православной Церкви. Это был очень важный Собор – третий после Соборов 1917 и 1945 годов. На нём вместе с архиепископом Ермогеном (Голубевым) владыка собирался поднять вопросы об изменениях, которые бы расширили права духовенства в приходских делах, также он был за то, чтобы Патриарха избирать не открытым, а тайным голосованием – то есть выступал за восстановление прежних норм. В день вылета в Москву владыку зачем-то вызвали в КГБ, затем в горсовет – и он не успел отправиться в аэропорт, как почувствовал жжение по всему телу. Вызвал врача, собрался консилиум, который установил, что это отравление химическим веществом, которое проникает сквозь одежду. Так что на Собор владыка поехать не смог. А вскоре власти подставили его, устроив суд над секретарём епархиального управления, который якобы незаконно приобретал стройматериалы для возведения здания управления. Осудили секретаря на пять лет, что было ударом для владыки – подорвало его здоровье.

– Насколько знаю, строительные материалы в ту пору и вправду было просто так не купить, требовались разрешения.

– Да это понятно – всех держали на коротком поводке. Могли смотреть сквозь пальцы на нарушения, а тут решили владыку со света сжить. Из Новосибирска его перевели на Вологодскую и Устюжскую кафедру, где он и года не продержался – местные власти так взвыли, что пришлось Патриархии отправить его служить за рубеж. В 1979 году, 21 января, владыка Павел почил в Брюсселе.

Удивительно вообще, как его в Новосибирске власти терпели! Представьте, какую вещь он придумал. Два раза в неделю после архиерейской службы – всенародное пение акафистов. Затем выходит владыка и говорит проповедь, которая длится… два часа. Говорит о смысле богослужебных действий и песнопений, о Священном Писании, истории Церкви. Под видом проповедей владыка читал христианские образовательные лекции, которые были запрещены в СССР. Эти проповеди-лекции стали очень популярны в городе, в храм потянулась молодёжь, монашество тоже стало возрождаться – и что могли сделать власти? Только устранить святителя.

Но они просчитались – на место владыки Павла прибыл другой святитель, епископ Гедеон (Докукин). Он пошёл ещё дальше. Благословил установить в кафедральном соборе микрофон, с которого на катушечный магнитофон стали записывать его проповеди-лекции о православном учении. Эти лекции расходились по городу как на магнитных лентах, так и в расшифрованных рукописных текстах, из которых составлялись сборники. Библии тогда было не достать, богословской литературы тем более не было, и по этим сборникам люди узнавали о Христе, о православии. Он, в отличие от владыки Павла, был не только молитвенником и поборником чистоты веры, но и умелым организатором. При нём старый деревянный кафедральный собор реконструировали – обложили кирпичом. Всюду он стал строить «крестильные храмы» – будто бы для совершения обряда, а на самом деле в них можно было служить литургию. Всего при нём в епархии за семнадцать лет открылось около полусотни храмов.

Расскажу эпизод, который случился спустя два года после его прибытия. Мой отец до принятия священства много лет был алтарником в кафедральном соборе, а я находился при нём, фактически вырос в алтаре. Детей тогда было запрещено даже в храм приводить, не то что привлекать к богослужению, поэтому мне строго-настрого наказали не выходить из алтаря во время службы, даже выглядывать оттуда. И вот Пасха 1974 года. Прибывает на службу архиерей. Его встречает иподиакон, заводит в алтарь и говорит: «Владыка, у нас второй иподиакон заболел, я один, как теперь быть с Пасхальной службой?» А я в этот момент выглянул из пономарки – помещения, которое напротив ризницы, слева от алтаря. Владыка Гедеон сразу же перстом на меня: «А вот иподиакон». Так в тринадцать лет я стал иподиаконом, а владыка – моим духовным отцом.

– Повезло вам. Родной отец священник, а духовный – аж архиерей.

– Мне с мамой повезло, это она меня в церковь привела. Отец-то этому противился.

– Постойте, вы же сказали, что он священником стал.

– А тут такая история…

Детство и юность

– Семья у нас была многодетной, и всех нас мама, будущая монахиня, крестила и водила на службы. Моей крёстной стала монахиня Феодосия (Рябова), впоследствии насельница Горненского монастыря в Иерусалиме. А духовным отцом мамы был прежний Новосибирский владыка, митрополит Варфоломей (Городцов), который служил у нас с 1943 года до самой смерти в 1956 году. Был он исповедником Христа, не раз его арестовывали, ссылали. В Соловецком лагере особого назначения именно он написал известный акафист святому митрополиту Филиппу, который одобрили находившиеся в СЛОНе епископы.

И знаете, наверное, от него передалась моей маме такая строгая верность православию. Мне в школе очень хотелось стать октябрёнком, носить значок на груди, но мама не пустила в школу, когда одноклассников принимали в октябрята. И меня приняли заочно – домой принесли детскую книжку с приколотой к ней октябрятской звёздочкой. Тут же мама всё это бросила в печку. Позже, когда принимали в пионеры, я уже сам избавился от этого – взял камень и бросил в окно учительской. Был скандал, маме пришлось оплатить вставку нового стекла, и в пионеры меня, как хулигана, не приняли.

Вознесенский храм от нашего дома находился в пяти километрах, и ходили мы с мамой туда пешком. Отец стыдился этого, пробовал маму переубедить, а потом не выдержал, из любопытства сам пришёл на службу, поговорил со священниками – и какой-то переворот в нём случился. Пригласили его пономарить и читать на клиросе – и мама научила его читать по-церковнославянски. Почти двадцать лет он был старшим пономарём в соборе, а потом его рукоположили в священника. Поначалу мама помогала ему готовить проповеди.

– В школе к вашей церковности как относились?

– Школьники меня и моих старших братьев обзывали «попятами», хотя отец ещё не был священником. Учитель географии регулярно, раз в месяц, проводил со мной атеистическую беседу. Спрашивал, не заставляет ли меня мать молиться, мол, я могу написать заявление и её лишат родительских прав. Не понимаю, на что он рассчитывал. Однажды географ не выдержал, закричал: «Миша! Но ведь Бога никто не видел!» А я уже знал, что ему ответить – благодаря занятиям в воскресной школе, которые у нас проводились тайно на квартирах прихожан. И выдал ему: «Совесть и любовь тоже никто не видел. Но они же существуют!»

А однажды я заметил, что одноклассники пришли в храм посмотреть, как я иподиаконствую. Отношение стало меняться к лучшему. И даже учителя порой спрашивали, какого числа в этом году Пасха – якобы кто-то из их престарелых родственников этим интересуется.

– А до иподиаконства вы в храме чем занимались?

– Просто помогал. Ковры пылесосил, подсвечники чистил, даже кадило разжигал. В одиннадцать лет мне доверили на вечерне читать Трисвятое, а в тринадцать я уже и Апостола читал за литургией. Потом владыке прислуживал и всюду его сопровождал. Помню, мы пришли к уполномоченному по делам религии для решения вопроса реконструкции кафедрального собора. Это когда его кирпичом-то обложили. Я сидел в приёмной – а голос у владыки Гедеона был басовитый и раскатистый – и слышал, как он выговаривает уполномоченному: «Вас Господь посадил в это кресло не для того, чтобы вредили народу Божьему, а чтобы помогали ему».

Епархия у нас была огромной. Помимо Новосибирской области, она включала Алтайский и Красноярский края, Томскую и Кемеровскую области, Хакасскую и Горно-Алтайскую автономные области, Тувинскую АССР. И мы с владыкой летали на самолёте с прихода на приход. Поначалу их немного было – всего двадцать шесть на всю эту огромную землю. Там я видел духовенство, которое прошло лагеря, но не было сломлено. На всю жизнь запомнил, как исповедовался отцу Александру Сычугову, служившему в Томске, а до этого в Тюмени, где в своё время он был арестован. Кстати сказать, в 40-е годы он тайно разыскал место хранения спрятанных мощей святителя Сибири Филофея (Лещинского), перед смертью сообщил об этом дочери, и через неё в 2003 году мощи были обретены под полом одного из храмов.

– Дальше как ваша жизнь сложилась?

– Обыкновенно. После школы думал поступать в семинарию, но решил сначала в армии отслужить, поскольку всё равно бы потом призвали. После армии пришёл к владыке Гедеону за благословением. Но он порекомендовал перед поступлением пройти алтарно-клиросное послушание и направил в новокузнецкий храм Архистратига Михаила. Настоятелем там был протоиерей Василий Булгаков – из древнего священнического рода, 400 лет непрерывного служения. Там же познакомился с его дочерью, которая впоследствии стала моей супругой. Настало время подавать документы в Московскую семинарию, и я попросил их отвезти отца Василия, который как раз летел в Москву. В самолёте он встретил игумена Феофана, помощника инспектора Ленинградской духовной академии, и тот предложил, мол, из Сибири давно никто к ним не поступал, давай документы мне. Так я оказался в Ленинградской семинарии. Конкурс был большой, шесть человек на место, и на экзаменах строго спрашивали.

– То есть за вас решили?

– Знаете, в этом был какой-то промысл. Владыка Гедеон ведь тоже с Ленинградской епархией был связан – в 60-е годы служил настоятелем Крестовоздвиженского собора Петрозаводска и был благочинным церквей Олонецкой епархии, которая в ту пору подчинялась Ленинградской епархии. И в монашество его постригал Ленинградский митрополит, владыка Никодим. Он же возводил его в архимандрита и епископа. И вот стал я там учиться. Из Ленинграда мы с другом регулярно раз-два в году ездили в Псково-Печерский монастырь к отцу Иоанну (Крестьянкину). Как-то говорю ему: «Батюшка, благословите. Хочу вернуться в Новосибирск, жениться, там рукоположат, и буду служить. А учиться в семинарии буду заочно». Он: «Нет, начал – надо окончить».

И я окончил семинарию с одной тройкой. У моего друга, белоруса (сейчас служит в Бресте), тоже одна тройка была, и тоже по греческому языку. Сказал, что будет осенью пересдавать и поступать в академию. Я за компанию с ним стал зубрить все эти греческие спряжения и склонения – и тоже поступил в академию, хотя и не собирался. «Ладно, – думаю, – поучусь и в Сибирь вернусь, на заочное переведусь».

Прошло два года, и я снова оказался у отца Иоанна (Крестьянкина). И он снова: «Нет, начал – надо оканчивать». Теперь уже академию. К тому времени я уже диаконом был, женился. В 1988 году в мае меня рукоположили во священника и определили служить на Смоленском кладбище в храме, близ которого покоится блаженная Ксения Петербургская. Спустя год приезжаю домой, в Новосибирск, и владыка Гедеон укоряет: «Бессовестный ты, пристроился на тёплое место. Мы тебя послали учиться, бабушки копеечки собирали, чтобы тебя выучить для епархии». Пристыдил. В общем, перевёлся я на заочное обучение, и владыка направил меня служить в город Новоалтайск, где только что открыли приход. Думал, послужу там три годика, а получилось – 23 года.

Лампада церковная

– Храма в Новоалтайске тогда не было?

– Откуда бы он взялся, город образован в 1942 году, а прежде была деревенька Чесноковка. Но молитвенный дом там имелся – на окраине города, где стояли ветхие бараки. Как мне рассказали, их построили ещё пленные японцы в сороковые годы. Под жильё нам с матушкой и ребёнком дали такую же избушку. После Ленинграда всё это было странно. Но горел я тогда идеей «оставить след после себя» – построить храм. Для начала же озаботился миссионерством. Стал издавать газету «Лампада». А название как появилось? Приехал к нам владыка, сидим мы с ним и нашими боголюбивыми бабушками в ветхом молитвенном доме, и он своим раскатистым баском говорит: «И здесь теплится лампада церковная!» Так это запало мне. Позже мы хорошо развернулись в плане миссионерства – построили церковный дом милосердия, в котором по инициативе моей супруги стало действовать сестричество святой блаженной Ксении Петербургской. Но начиналось всё с той «Лампады».

А как первый храм построил? Первым делом вспомнил, что когда-то в Ленинграде, работая в архивах для семинарского диплома, наткнулся на чертежи разных храмов. Среди них были проекты, которые так и не осуществились. Поехал я в Петербург, нашёл те чертежи и выбрал проект храма для города Белостока в Польше, он не был построен из-за начавшейся Первой мировой войны. Храм несколько необычный – с четырёхгранной башней-звонницей. И пять куполов. Большой храм. Скопировал проект, привёз, наши епархиальные архитекторы пересчитали его на современные материалы. Встал вопрос: а как строить? Пошёл к директору завода железобетонных конструкций. Он посмотрел проект, говорит: «Я не верю, что вы, молодой человек, такой храм построите. Но вам буду помогать».

И Геннадий Сергеевич Иванов, Царствие ему Небесное, нам очень помог. Строили мы на песчаной почве, которая быстро просаживалась, поэтому требовался мощный фундамент – и с его завода бетон возили на самосвалах двое суток непрерывно, чтобы даже швов в фундаменте не образовалось. Всего заложили 500 кубов бетона, и ещё он пожертвовал цельные железобетонные изделия. И последнее, чем помог, – сделал взаимозачёт с бывшим военным заводом, у которого имелась камнерезка, чтобы выложить в храме гранитный пол. Храм получился огромный, одна подклеть – в 38 метров. Освятили его во имя Георгия Победоносца, а один придел получил имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. То есть с Петербургом мы и там связь не прерывали.

– Военным священником вы уже здесь, в Петербурге, стали?

– Нет, всё началось в Новоалтайске. Рядом с ним, в посёлке Сибирском, стояла 35-я Краснознамённая дивизия Ракетных войск. А я ведь тоже ракетчик по своей армейской специальности – срочку служил на острове Русский в ПВО, был водителем и заправщиком ракет. Познакомился с командиром дивизии, стали они приглашать меня на свои мероприятия. Это был 89-й год, ещё советские порядки, но как-то у нас получилось взаимодействовать.

Уже после 2000-го был такой интересный случай. Комдив попросил освятить подвижный ракетный комплекс «Тополь», с которым предстояло участвовать в проверочных стрельбах. В то время была пора неудачных пусков, о чём писали даже в газетах, и комдив боялся оплошать. Освятил я. На стрельбы приехал сам Путин. И наша ракета попала точно в цель – стреляли куда-то в сторону Сахалина. Путин поблагодарил комдива, сказал: «Просите что хотите». А тот: «Хочу в академию поступить». Ему уже было 42 года, а туда принимали только до сорока. Тут же рядом стоял главком РВСН Соловцов, и Путин ему: «Решите вопрос». И наш комдив окончил академию, стал генералом. Сейчас он начальник суворовского училища в Перми.

А с главкомом Николаем Евгеньевичем Соловцовым я потом подружился. Что интересно, прежде он тоже был комдивом нашей 35-й дивизии. Он поведал такой случай. К нам под Новоалтайск он прибыл с дивизией в 1984 году. Пока строили казарму, солдаты жили в землянках. «И вот как-то ночью я проснулся, – рассказал он, – не могу уснуть, хоть тресни. Чувствую, мне надо что-то сделать. Оделся, решил сделать пробежку по расположению части. Ночью-то. Бегу мимо казармы. Она была уже почти готова, только отделочные работы внутри. И вдруг в голову втемяшилось и дал команду всем: “Подъём!” Приказываю личному составу из землянок переселиться в казарму. Приказал, пошёл дальше спать. Утром прибегает заместитель: “Николай Евгеньевич, одна из землянок обрушилась!” И что самое интересное, всё это произошло когда? В день памяти Николы Чудотворца!» Вот так небесный его покровитель спас и людей, и самого комдива – тогда бы не стал командующим РВСН и вообще могли под суд отдать за преступную халатность. Вообще он верующий человек, при этом профессор, академик, доктор военных наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

Мы с ним до сих пор дружим. Однажды я приезжал к нему во Власиху, где находится командование ракетными войсками, и он там познакомил меня с отцом Михаилом Васильевым, который стал для меня образцом военного священника. Отец Михаил прошёл все горячие точки, в ВДВ его любили и называли «десантным батюшкой». Однажды перед боем крестил шестерых десантников одной неполной бутылкой минеральной воды – другой воды на позиции не было. Такой простой, прямой человек. И скромный. Однажды мы приехали в Москву на сборы военных священников, прошли занятия, выходим из воинской части – а мест в гостиницах нет. Подходим к отцу Михаилу, поскольку он был заместителем отца Димитрия Смирнова, который тогда возглавлял военный отдел: так и так, не знаем, где ночевать. И отец Михаил говорит: «Поехали ко мне домой, я вас устрою». «Ну, – думаю, – это лучше гостиницы – в апартаментах московского батюшки, поди пятикомнатная евроквартира». Приезжаем на какую-то окраину. Там двушка в хрущёвке. Четверых из нас батюшка положил в большой комнате, троих – на кухне, а сам с супругой и детьми, которых было трое или четверо, поместился в малой комнате. И знаете, не было чувства стеснения, так по-простому всё. Утром кушали какую-то вермишель с маслом.

– Это тот отец Михаил Васильев, которому присвоили звание Героя России?

– Да, посмертно. Он под Херсоном погиб в ноябре 2022-го. Вот от него я получил представление, каким должен быть военный священник. Сам-то я вроде бы к этому и не стремился, просто дружил с военными. Когда образовалась Барнаульская епархия, новый мой владыка увидел это и назначил меня возглавить военный отдел – больше и некому было этим заниматься. В каждой войсковой части требовалось организовать молитвенные комнаты и приходы. И вот ездил я по всему Алтайскому краю и Республике Алтай, куда только не забирался! Одна поездка могла занять целую неделю. И ещё поручили системой УФСИН заниматься, поскольку там тоже есть военные, внутренние войска.

– В итоге сколько приходов вы открыли?

– Семнадцать.

– Именно военных?

– Нет, обычных. Военных я не считаю – там общины с молитвенными комнатами или храмами появились во всех войсковых частях. Мы создали такую систему, что священники, живущие рядом с частями, стали их духовно окормлять.

Как-то я возомнил о себе: эка, сколько храмов построил! Исповедался в этом нашему духовнику, протоиерею Михаилу Михайловскому, настоятелю храма Михаила Архангела в Рубцовске – очень строгому батюшке, фронтовику, после войны репрессированному за веру. Он: «Кто? Ты построил? Бог строил, а ты мешал Ему только. Без тебя бы Бог лучше построил».

Перед возвращением в Петербург хотелось мне в Новоалтайске поставить храм Архангела Михаила, своего небесного покровителя. И ведь как получилось – очень легко, за два года он поднялся, хотя для Георгиевского храма мы восемь лет средства собирали. Есть у нас в городе большой вагоностроительный завод, и его купили бизнесмены из Кузбасса. А владыка на Кузбассе – архиепископ Софроний (Будько), мой давний духовник. Он был настоятелем кафедрального собора в Новосибирске, когда деревянные стены-то камнем обкладывали. И так всё сложилось, что кузбассцы поддержали мою просьбу и взялись построить храм. При мне на него купола поднимали, а на освящении я уже не был, уехал. Но сердце радовалось – такой красивый собор остался Михаила Архангела.

В чём наша сила

– Почему вы вернулись в Санкт-Петербург?

– Господь так управил, что военный отдел у нас окреп, моё участие не стало столь важным. А супруга чаяла вернуться в город нашей молодости. Здесь у нас сын оканчивал духовную семинарию, и его собирались рукополагать. Познакомился он с местной девушкой, дочерью священника, и было понятно, что останется здесь служить. Так потом и получилось – он служит у Ксении Блаженной, где я в своё время начинал. Только не на Смоленском кладбище, а на Лахтинской улице, в храме на месте дома блаженной… И в 2012 году мы переехали.

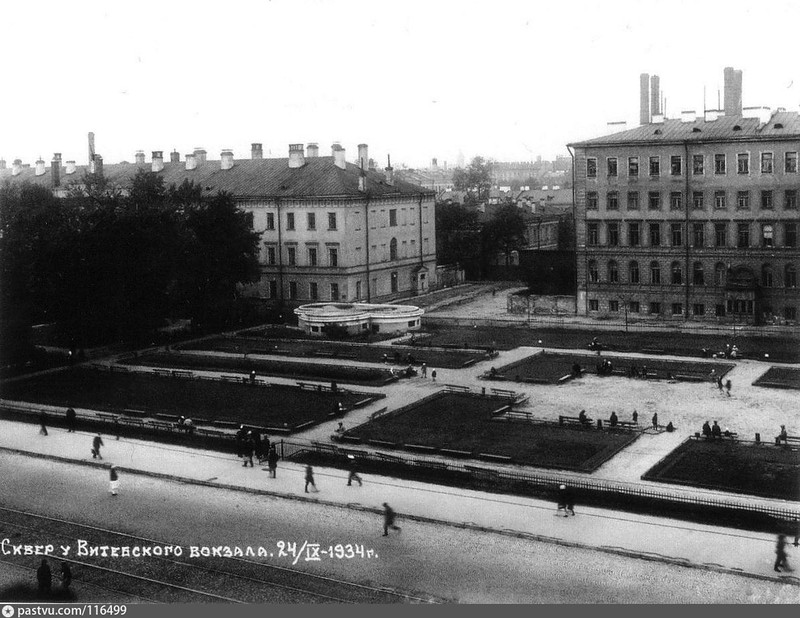

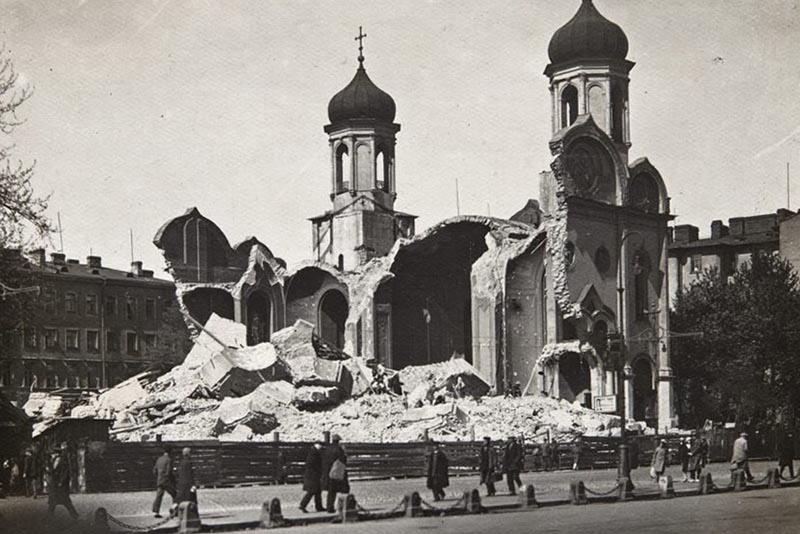

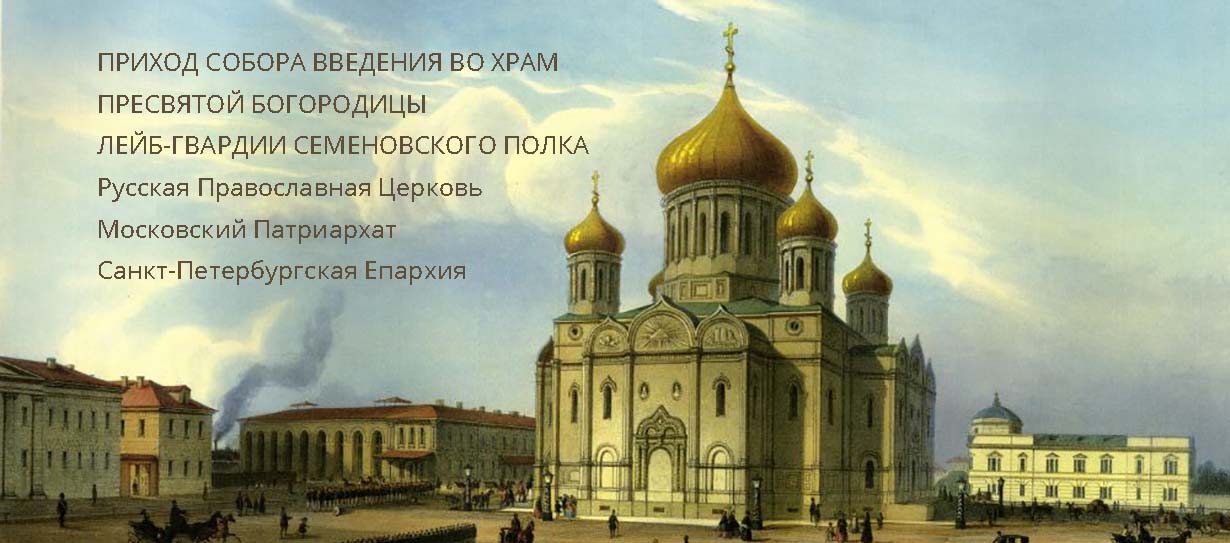

Здесь, в Петербурге, взял я дореволюционную карту города с отмеченными на ней православными церквями – вместе с домовыми их было около полутысячи! – и сравнил с нынешней картой, где этих храмов уже нет. И приглянулся мне Введенский собор лейб-гвардии Семёновского полка, прежде стоявший напротив Витебского вокзала. Посмотрел картинки – красивый.

И так совпало, что в том же 2012 году наш Президент выдвинул идею возрождения Семёновского и Преображенского полков, детищ Пётра Первого. Спустя год-два эти полки появились. Логично бы и храмы их восстановить. Мы с архимандритом Сергием написали прошение на имя митрополита, и в 2013 году был зарегистрирован приход возрождающегося Введенского собора, а меня назначили настоятелем.

– А прихожане кто?

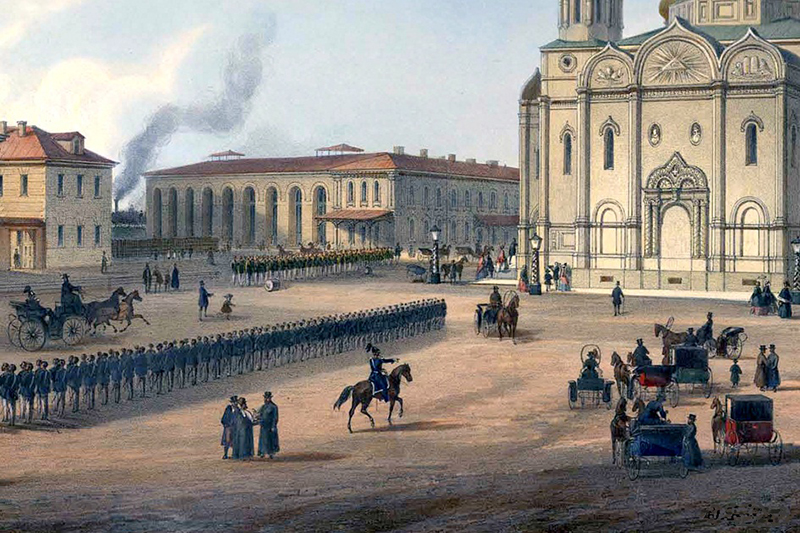

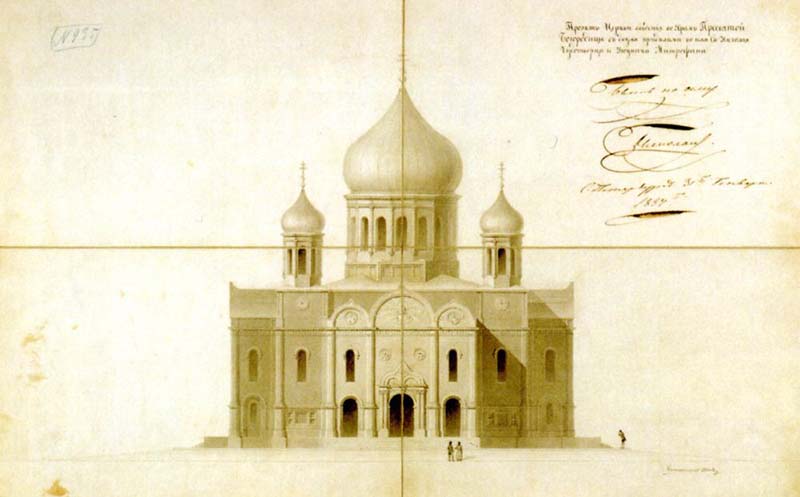

– Костяк – из нашего храма Воскресения Христова. Потом и другие православные присоединились. Это дело поддержали и преподаватели нашего Суворовского училища. Важно что: под фундаментом разрушенного храма остались захоронения воинов Семёновского полка, в том числе князя Петра Волконского, героя Аустерлицкого сражения, с которого Лев Толстой, по всей видимости, списал образ князя Андрея Болконского. Он, кстати, и был шефом строительства этого храма. Прежде там, у Семёновского полка, стояла деревянная церковь, а когда напротив построили роскошный Николаевский вокзал, ныне Витебский, царь Николай I увидел, что надо бы и храм сделать каменным, и поручил князю Волконскому сделать всё в лучшем виде.

Среди похороненных там и командир Семёновского полка Георгий Мин, которого на глазах жены и детей застрелила эсерка Коноплянникова за то, что Семёновский полк подавил в Москве революцию 1905 года. Там же лежит командир полка Сергей Соваж, герой Первой мировой войны – он лично повёл в атаку солдат, когда полк обошли с флангов, и сумел организовать наступление. Ещё там похоронены другой комполка и рядовые чины. Мы их поминаем, молимся в часовне Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая устроена при Военно-медицинском музее – в нескольких шагах от Введенского сада, где стоял собор. Там же рядом больница № 3, при которой также действует часовня, и мы туда ходим. Вот на днях пойду в комитет городской архитектуры – насчёт отвода земли под часовню Александра Невского на месте собора. Закладной камень там уже есть.

– Сам собор строиться будет?

– Вопрос решается. Проблема в том, что храм огромный – он почти в два раза больше даже нашего Воскресенского у Варшавского вокзала. Если воссоздавать его точь-в-точь, на чём настаивают архитекторы города, то крыльцо его выдвинется на проезжую часть Загородного проспекта, который в советское время расширили. И придётся, наверное, храм сместить вглубь Введенского сада или крыльцо встроить внутрь здания. Ещё проблема со станцией метро – как понимаю, придётся переставлять эскалатор в другое место.

Тема Введенского собора сейчас неразрывна с возможной канонизацией Александра Суворова, который вышел из Семёновского полка. Откуда его непобедимость? Она основывается на глубокой религиозности полководца. Это у него было с детства – мама постоянно брала его на моления и в паломничества к святыням. Но много дал и Семёновский полк, в котором, в отличие от Преображенского, был упор на духовное воспи-тание и образование. Нижних чинов в нём учили грамоте, была большая библиотека, которая потом стала основой библиотеки Генерального штаба.

– Думаете, Суворова канонизируют?

– На недавних Рождественских чтениях это активно обсуждалось. Наверное, всё решится в нынешнем или будущем году. А вопрос был поднят нашим Святейшим Патриархом ещё в августе прошлого года на заседании Священного Синода, который проходил здесь, в Петербурге.

– В зону СВО вы не ездили?

– Пока нет. Было дело ещё в Новоалтайске, когда у начальника УФСИН спросил, можно ли с их ОМОНом в Чечню поехать. Передал это супруге, она сразу: у тебя же маленький ребёнок, не пущу! Тут мне сообщают, что можно ехать в командировку. Честно сказать, мандраж начался. Иду домой, думаю: «Ну, сейчас моя матушка упрётся, скажет, что архиерею нажалуется, и никуда я не поеду». И от этой мысли успокоился. Прихожу, говорю. Она: «А когда поездка, что собирать нужно?» И деваться было некуда – поехал. А потом ещё и ещё. Познакомился там с командующим Объединённой группировкой войск генерал-полковником Барановым, и меня пускали всюду к солдатам, в самые опасные места. Некоторые думают, что побывавшие на войне возвращаются туда из-за адреналиновой зависимости. Это не так, там другое. А именно – чувство сопричастности и радости, что ты вместе с защитниками Родины, чувствуешь себя при настоящем деле.

– Среди раненых здесь, в окружном госпитале, верующих много?

– Да почти все, только верят и благодарят Бога по-разному. Есть те, кто сетует, почему меня Бог не спас. Обычно это ребята с не столь тяжёлыми ранениями. А тяжелораненые, наоборот: «Батюшка, чудо совершилось, я жив!» Говорят, мол, молился, а рядом там погиб, там погиб, а я живой! Таких историй наслушаешься, Господи… впору самому плакать от радости.

Все верят. В Новоалтайске меня постоянно приглашал к себе совет ветеранов Великой Отечественной войны. И каждый раз их председатель говорил мне: «Имейте в виду, Михаил Семёнович, я атеист!» А я отвечал: «Василий Фёдорович, вы не представляете, какой вы верующий человек! Я, может, раньше вас умру, а вот когда вы глазки закроете, то откроются глаза духовные и увидите Господа. И Он скажет: “Иди сюда, Василий Фёдорович, и вечно радуйся со Мной, потому что ты жил, как Я, жертвенно”». И знаете, со временем ветераны стали в церковь приходить, а потом я уже и причащал их. Но старички продолжали ворчать: «Вот почему ваш Патриарх обнимается с этим пьяницей, предателем Ельциным?» Отвечал им: «Да потому что, если бы не обнимался, Ельцин был бы ещё хуже».

Жертвенность – это чистое христианство. Не так давно в экипаж крейсера «Аврора» пришло молодое пополнение, и я уже не раз встречался с ними, поскольку назначен помощником командира бригады строящихся кораблей и все военные корабли, что на стоянке в Санкт-Петербурге, на мне. Там, на крейсере, восстановили храм, но он как бы музейный, только иконостас поставили, престола нет, и встречались мы в кают-компании. И вот о православии я им рассказывал на примере жертвенности схимонаха Андрея Осляби. Перед Куликовской битвой против него выехал на коне берсеркер Кочубей в два метра ростом и с копьём, которое было на полтора метра длиннее. Как такого свалить своим копьём? Только один способ, совершенно безумный: наколоться на его копьё и, будучи пронзённым, приблизиться и ударить. И Ослябя повалил Кочубея, будучи уже мёртвым. Но умер ли он на самом деле? У Бога смерти нет! Как поётся в Пасхальном каноне, «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».

В этом наша сила. Как говорил полководец Суворов, «молись Богу – от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит». И ещё: «Мы русские – какой восторг!» Недавно наш прихожанин Михаил Аникин написал мне стихи на эти слова, вот прочитаю их в заключение:

Какое счастье жить в России!

Мы русские – какой восторг!

Пускай идут дожди сплошные –

Какое счастье жить в России,

Ведь здесь намного ближе Бог.

Как хорошо с лицом открытым

Шагать в рассвет своей тропой

И знать, что все мы не забыты

В той Книге жизни, где Любовь.

Корреспондент: Михаил Сизов

Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"

Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" Вмч. Иакова Персянина (421)

Вмч. Иакова Персянина (421) Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом (1170)

Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом (1170)